Abstract: The article discusses the problem of achieving rationality in the design of technical objects. Based on its analysis, a new design system is proposed.

Keywords: rational design, decision-making, engineering analysis, inventing, re-inverting, functional structure.

Характеристика проблемы

Понятие «рациональное проектирование (конструирование)» довольно часто встречается в технической литературе, однако смысл, вкладываемый в это выражение, часто различен и недостаточно определен. В основном под словом «рациональный» подразумеваются такие понятия, как «логичный», «целесообразный», «расчетливый»; это слово характеризует действия проектировщика. Таким образом, не будет ошибкой в целом понимать под рациональностью в проектировании такой способ действий инженера, который можно выразить в виде последовательности логически связных и не противоречащих друг другу умозаключений. В чем состоит проблема рациональности при проектировании? Дж. Диксон [1] выделяет три основных вида интеллектуальной деятельности в ходе проектирования: изобретательство, инженерный анализ и выбор решений. При этом инженерный анализ по определению не может быть чем-либо иным, кроме как рациональной деятельностью, поскольку требует строгого логического доказательства полученных выводов, основанного на полученных фактах [2, 3]. Напротив, в изобретательской деятельности достаточно сложно говорить о рациональности, поскольку изобретательство, как правило, имеет дело с нечетко сформулированными задачами [1, 4]. Таким образом, проблема рациональности в основном возникает при выборе технических решений, конструкторских вариантов будущей машины. Общая проблема рационального проектирования может быть сформулирована следующим образом: должен ли инженер при принятии решения в общем случае опираться на логику или интуицию, и если все-таки на логику, то каким образом?

Основные принципы принятия решений

В современной научной литературе, посвященной теории принятия решений [5 – 12], под принятием решений обычно понимается «особый процесс человеческой деятельности, направленный на выбор наилучшего варианта действий» [5, с. 19.]. Дж. Диксон [1] считает, что принятие решения, как событие («ситуация, в которой происходит принятие решений»), характеризуется наличием следующих трех условий («обстоятельств»):

— наличие цели (если нет цели, то нет потребности в принятии решения);

— наличие вариантов действия более одного (если нет альтернатив, то нет смысла в «решении», как деятельности);

— наличие информации («учет существенных факторов»), позволяющей принять решение.

Нетрудно видеть, что выполнение перечисленных условий позволяет инициировать процесса принятия решения, но для того, чтобы получить результат, необходимо выполнение еще трех условий, производных от определенных Дж. Диксоном:

— наличие критериев достижения цели;

— наличие прогнозов последствий действий и методов их оценки по отношению к цели;

— наличие критериев отбора факторов по их значимости.

В свою очередь, из данных условий вытекает необходимость выполнения еще одного: необходимо иметь методику разрешения противоречий, присущих многокритериальным оценкам. Кроме того, очевидна необходимость процедуры проверки правильности принятого решения, без которой принятие решения теряет практический смысл, а затраты времени и средств на принятие решения имеют определенные ограничения.

Можно считать, что конечной целью прикладных исследований в области теории принятия решений является в первую очередь поиск научных методов, позволяющих лицу, принимающему решение (далее — ЛПР), обеспечить выполнение перечисленных семи условий. На выполнении этих же условий основан и общая процедура рационального выбора альтернатив, которая, согласно современным представлениям, состоит из следующих этапов:

— ситуационный анализ;

— идентификация проблемы и постановка цели;

— поиск необходимой информации;

— формирование альтернатив;

— формирование критериев для оценки альтернатив;

— проведение оценки;

— выбор наилучшей альтернативы;

— внедрение (исполнение);

— разработка критериев (индикаторов) для мониторинга;

— мониторинг исполнения;

— оценка результата.

Теория принятия решений в настоящее время в основном развивается применительно к задачам управления бизнесом и государственного управления, и в меньшей мере – применительно к задачам проектирования технических объектов, по следующим причинам.

Во-первых, для управленческих задач, как правило, характерно ограниченное число вариантов действия, и эти варианты действия во многом определены внешними обстоятельствами. Напротив, процессу проектирования наиболее присущи либо ситуации, для которых наилучший вариант действия самоочевиден (например, выбор болта из числа применяемых на предприятии), либо ситуации с большим числом возможных комбинаций действий (например, выбор конструктивного решения тягового привода железнодорожного экипажа). Если исходить из того, что исследование деятельности при самоочевидном выборе не представляет практического интереса ввиду отсутствия проблем принятия решений, а ситуации с изначально ограниченным числом вариантов выбора, продиктованных внешними обстоятельствами, на которые ЛПР не может повлиять, аналогичны принятия решений в бизнес-системах и на данный момент достаточно хорошо исследованы, то наибольший интерес для дальнейших исследований представляют ситуации, для которых изначальное число вариантов действий велико. Под большим числом вариантов действий предлагается понимать такое число альтернатив, при котором проведение оценки и выбор наилучшей альтернативы приводят к исчерпанию имеющихся лимитов средств и времени.

Во-вторых, для конструкторских задач наличие слабо параметризуемых прогнозных показателей существенно обостряет проблему эргодичности изменения этих показателей в будущем. Поясним это на конкретном примере. Исходя из практики 70-х годов 20 века можно считать, что для опорно-осевого тягового привода железнодорожного экипажа необрессоренная масса выше, чем для опорно-рамного. Однако появление асинхронных тяговых электродвигателей (АТД) может создать ситуацию, когда переход от опорно-осевого к опорно-рамному приводу может не дать практического выигрыша в необрессоренной массе, вследствие невысокой массы самого АТД и возможности снижения диаметра колес при использовании опорно-осевого привода. Появление новых технологий, решений на уровне изобретений резко и зачастую неожиданно для ЛПР меняет оценки альтернатив.

Эти две причины, несмотря на то, что решения принимаются в отношении объектов, свойства которых принципиально поддаются изучению и строгой количественной оценке, заставляют дополнять нехватку объективной информации интуицией, что ведет к субъективизму и увеличению числа ошибок. В итоге возникает вопрос: существует ли при проектировании рациональность в общем случае?

Универсальные методы принятия решений

Поскольку, как указывалось в [4], изобретательство относится к особой форме проектирования, то это позволяет условно разделить универсальные методы принятия решений при проектировании по признаку формирования альтернатив на две большие группы: стихийные и инжиниринговые методы. Принципиальным отличием при принятии решений в процессе проектирования в целом, в отличие от собственно изобретательства, является то, что степень самоочевидности варианта решения никак не влияет на выбор.

Стихийные методы

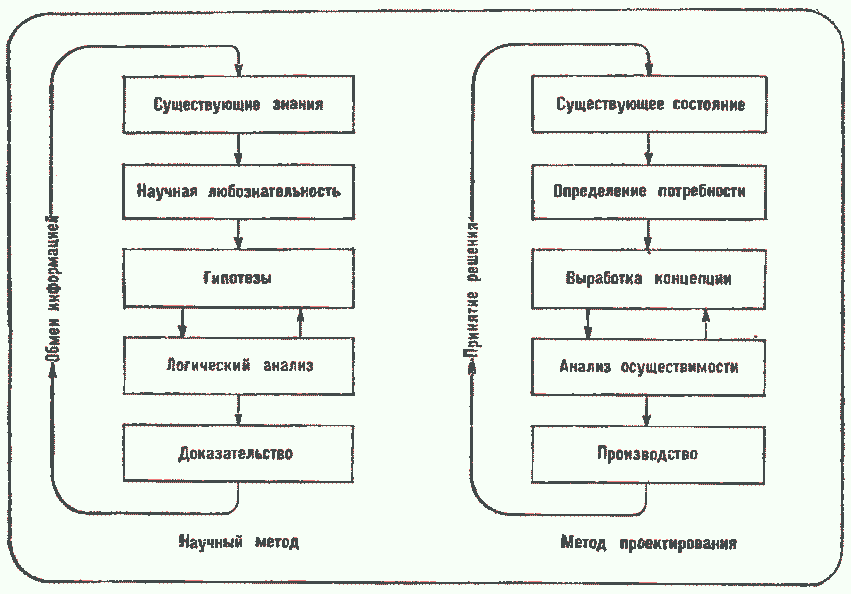

К стихийным методам относится, по сути дела, описанный в [4] метод проб и ошибок и его развитие в форме стихийно-эмпирических подходов. Еще в [13] было отмечено, что процесс проектирования аналогичен процессу научного поиска (рисунок 1):

Как видно из рисунка 1, здесь присутствует молчаливое отождествление процесса выдвижения научных гипотез о непознанных на данный момент законах природы с формированием альтернатив (концепций, по [13]) на основе уже познанных законов природы, для принятия решения. При этом в [13] не предлагается каких-либо определенных процедур для выработки альтернатив, указывается только что «процесс выработки альтернативных решений и концепций, необходимых для достижения поставленной цели, требует выдающихся творческих способностей». В [13] утверждается, что «наилучший почвой для рождения творческих идей является личный опыт». Это означает, что при недостатке личного опыта стихийные методы принятия решений неэффективны.

Рисунок 1. Сходство между процессами проектирования и научного поиска [13]

Инжиниринговые методы

К инжиниринговые методы принятия решений можно отнести методы, основанные на представлении процесса принятия технических решений в виде некоего технологического процесса, который может быть познан человеком, разделен на операции и осознанно рационально спроектирован на основе системы знаний, представляющих собой последовательную научную теорию.

Применительно к методам принятия решений при проектировании было сформулировано в изданной в 1976 году работе Коллера [14]: «…Кажется необходимым исследовать процесс конструирования и, при известных условиях, выразить его правила для того, чтобы со все возрастающим объемом научных выводов получать постоянно совершенствующийся «инструмент» для создания более лучших изделий. Описание процесса конструирования при помощи алгоритмов и правил, а также наличие электронных устройств для обработки данных являются условиями для рационализации и автоматизации процесса конструирования…»

Дальнейшее развитие идеи Коллера получили в работах Карлхайнца Рота [15], что привело к появлению метода вариации эффектов при выявленных частных функциях. В связи с тем, что данный метод уже описан в технической литературе, остановимся на тех особенностях, которые делают его наиболее эффективным в условиях недостатка у конструктора опыта проектирования данного типа машин.

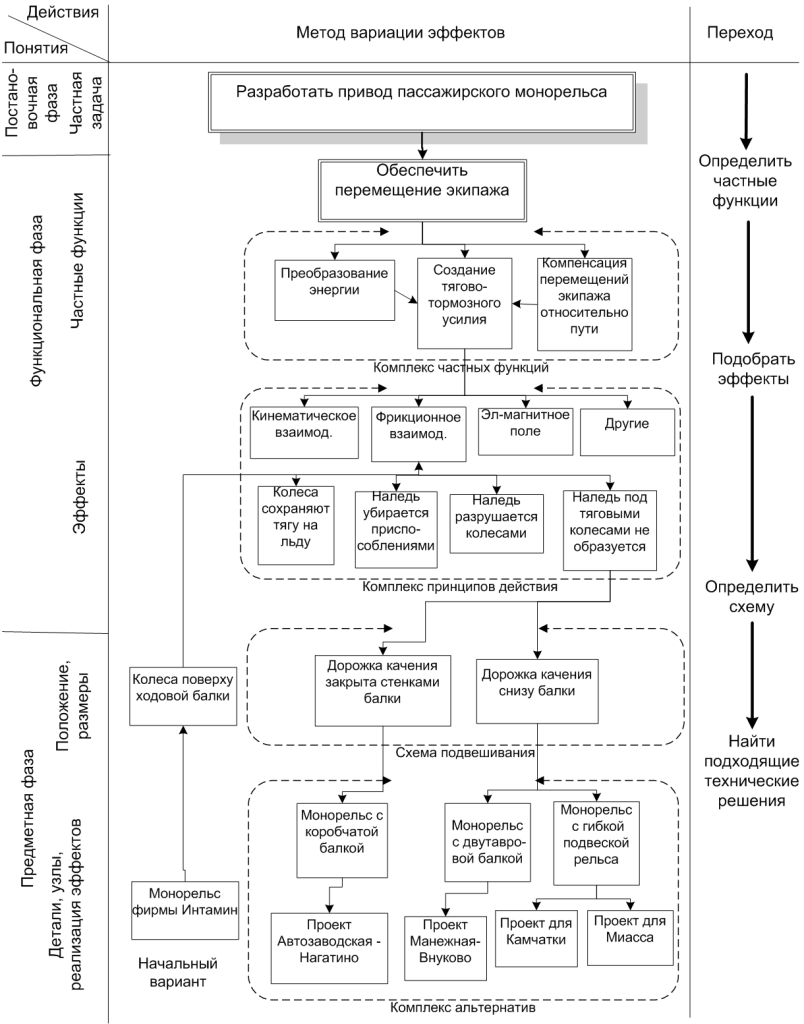

Рассмотрим процесс формирования альтернатив по методу Рота на примере выбора конструктивной схемы пассажирского монорельса (рисунок 2).

Предположим, что наша разработка инициирована следующей проблемой: выяснилось, что монорельс фирмы «Интамин» в российских условиях буксует зимой вследствие обледенения ходовой балки. Соответственно, общей задачей будет спроектировать привод пассажирского монорельса, который не буксует в зимних условиях. Отсюда вытекает частная задача – обеспечить перемещение экипажа.

На основании анализа имеющегося прототипа – привода пассажирского монорельса фирмы «Интамин» – определяем комплекс частных функций, которые должны быть реализованы в приводе. В нашем примере это три функции:

— преобразование электрической энергии сети в механическую;

— создание тягово-тормозных усилий;

— компенсация перемещения экипажа относительно пути.

На следующей стадии проектировщик определяет, какие законы природы (физические эффекты) позволяют реализовать комплекс частных функций. В соответствии с частной задачей, берем функцию «Создание тягово-тормозного усилия». Эта функция может быть реализована с помощью следующих эффектов:

— кинематического взаимодействия привода и пути (передача зацеплением);

— фрикционное взаимодействие;

— электромагнитное взаимодействие;

— другие эффекты (пропеллерная, реактивная тяга и т.п.), которые в данном случае по ряду причин заведомо будут отброшены.

На этой стадии фактически определяется геометрическая схема будущей конструкции. Следующая стадия – выбор технических решений, новых или известных, которые позволяют реализовать выбранную схему.

Если мы выбираем вариант, при котором дорожка качения тягового колеса закрыта другими стенками балок, то приходим к монорельсу с коробчатой балкой, который в нашей стране в первой половине 60-х создавался для не построенной линии Автозаводская – Нагатино [16]. Соответственно, выбор схемы с дорожкой качения понизу балки приводит к двум вариантам – монорельсу с двутавровой балкой, которой в 1960 году был спроектирован для линии от Манежной площади до Внуково [17], и к монорельсу с гибким подвесом ходового рельса к несущей балке, который был спроектирован в 1957 году для Темир-Тау [16], и еще ранее – для Камчатского монорельса.

Таким образом, инжиниринговый подход, благодаря расчленению процедуры выдвижения альтернатив на ряд формализуемых в целом этапов, позволяет на каждом из этих этапов заблаговременно определять унинформацию и проводить инженерный анализ.

Рисунок 2. Процесс формирования альтернатив при выявлении частных функций по К. Роту

Анализ логики решений путем реинвентирования

Под реинвентированием будем понимать процесс, обратный изобретательству, то есть восстановление критериев выбора технического решения по результату выбора.

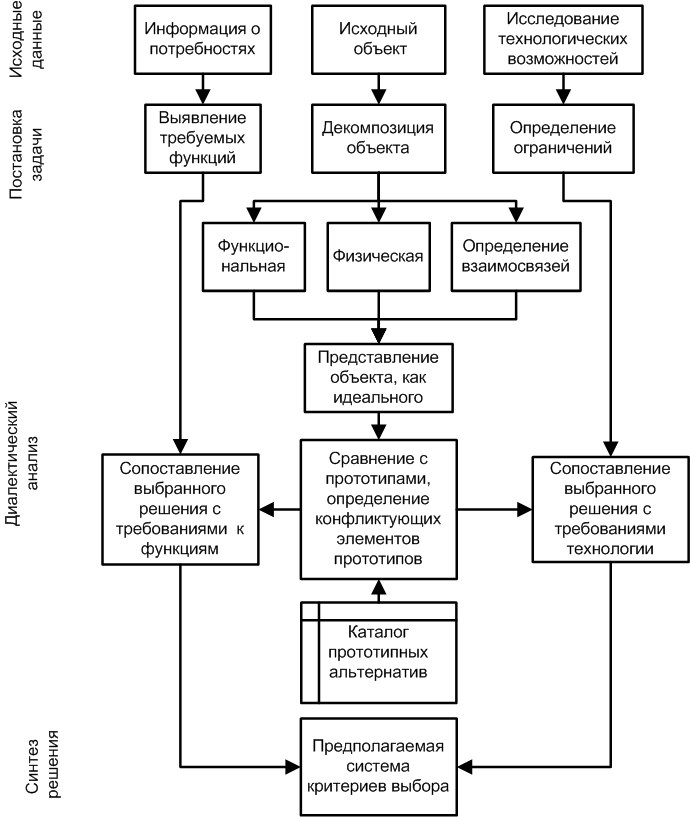

Любой выбор альтернативы в ходе проектирования можно представить, как способ разрешения противоречий между техническими требованиями и возможностями реализации объекта, на которые может рассчитывать проектировщик в данное время и в данных обстоятельствах. Это позволило авторам предложить для восстановления логики проектировщика использовать приемы, характерные для инжиниринговых методов изобретательского творчества (рисунок 3).

Как видно из рисунка 3, предлагаемая система анализа логики решений имеет много общего с описанной в [4] обобщенной функциональной схемой для создания алгоритма инжинирингового метода изобретательского творчества. Она включает в себя следующие основные стадии:

— подготовку исходных данных;

— постановку задачи;

— диалектический анализ;

— синтез конечного информационного продукта в виде предполагаемой системы критериев выбора решений.

При этом следует отметить две основных особенности. Во-первых, в результате деинвентирования исследователь получает не реальную картину принятия решений, а предполагаемую, которая для данного случая дает такой же результат, причем в предположении, что конкурент делает строго рациональный выбор, основанный на объективных факторах. Этот предполагаемый механизм принятия решений может существенно отличаться от того, который реально привел к данному решению у конкурента, однако он ценен тем, что дает информацию, как следовало бы рационально действовать в аналогичных условиях, чтобы прийти к данному положительному результату (или как не следовало действовать, если результат отрицательный). Во-вторых, адекватность предполагаемой картины принятия решений будет зависеть от точности воссоздания картины потребностей и технологических возможностей конкурента. При этом несомненная польза данного анализа оказывается еще и в том, что он наглядно показывает, что любое решение, рекламируемое как «прогрессивное», на самом деле представляет собой лишь попытку разрешить противоречие между ростом требований потребителя и ограниченными возможностями технической реализации изделия.

На стадии подготовки исходных данных производится сбор следующей информации:

— о самом объекте (конструкция, свойства, в т.ч. показатели надежности);

— о потребностях в данном объекте – круг потребителей, их особенности, специфические требования к изделию;

— о технологических возможностях производителя – характер производства, возможности заказа комплектации по кооперации с другими фирмами или применения предлагаемых другими фирмами комплектующих.

Наиболее закрытой информацией на данной стадии являются сведения о технологических возможностях конкурента. Эта информация может быть собрана законным путем с помощью анализа технических решений другой продукции конкурента, сообщений о применяемых технологиях в рекламных статьях и проспектах (подобных, например, [18]), данных об используемой покупной комплектации и т.п. в общем порядке ведения исследовательской или проектной организацией различных досье по тематике работы.

Рисунок 3. Схема анализа логики решений путем реинвентирования конструкции

Постановка задачи включает в себя три независимых процесса:

— выявление требуемых функций на основе анализа информации о потребностях;

— декомпозицию объекта на основе информации о нем;

— определение системы ограничений технической реализации на основе информации об имеющейся технологической базе.

Процедура декомпозиции производится для данной задачи аналогично описанной в [4], то есть проектировщик производит последовательный переход от предметного описания известного технического объекта (объектов) к системе частных функций, используя проблемно-ориентированные приемы функционального моделирования и приемы, развивающие творческое воображение безотносительно к рассматриваемому объекту. Результатом процедуры декомпозиции должны быть схемы объекта на функциональном уровне, уровне используемых эффектов, геометрии и технических решений, с выявлением взаимозависимости функций, выбираемых для их реализации физических эффектов, геометрических характеристик объекта и технических решений, которые обеспечивают проявление данных эффектов при заданной геометрии объекта. Обычно на этом этапе исследователь уже получает часть предположений о логике действия создателя объекта.

В процессе выявления потребительских функций и технических возможностей исследователь должен также создать систему критериев, которые позволяют оценить степень соответствия исследуемого объекта требованиям потребителя и возможностям его производства, обычно в виде ранговых оценок (например: «полное соответствие», «неполное соответствие», «явное несоответствие»).

На стадии диалектического анализа исследователь должен дать ответы на следующие гипотезы:

— какую техническую задачу предположительно решал разработчик, исходя из результатов декомпозиции и анализа объектов на уровне функций, эффектов, геометрии и технических решений объекта?

— в какой мере выбранное решение соответствует требуемым потребительским качествам объекта?

— в какой мере выбранное решение соответствует технологическим возможностям реализации технической идеи проектировщика?

При этом, в отличие от аналогичного этапа метода изобретательского творчества, в данном случае исследователь не может определить техническую задачу на основе анализа изучаемого объекта, так как объект представляет собой уже решение этой задачи. В связи с этим данный объект можно представить, как техническую реализацию некоего идеального объекта, а какие задачи были решены, выявляется на основе сравнения этого объекта с его вероятными прототипами. Выбранные прототипы точно так же подвергаются декомпозиции, и для них выявляются:

— проблемы на уровне функциональной структуры;

— противоречия в требованиях к прототипам, не позволяющие решить эти проблемы;

— противоположности на уровне физической структуры прототипов, которые порождают указанные противоречия.

Гипотезы о возможных решенных задачах исследователь проверяет на соответствие как требуемым потребительским качествам объекта, так и технологическим возможностям реализации. Если выясняется, что предполагаемая задача не была решена в исследуемой конструкции, гипотеза считается ложной, и исследователь продолжает выявлять другие вероятные задачи. На основании того, как проектировщик решил предполагаемые задачи в рассматриваемой конструкции, делается прогноз того, какими принципами выбора он руководствовался.

References

1. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры: учебник для вузов. / К.И. Билибин, А.И. Власов, Л.В. Журавлева и др.; под общ. ред. В.А. Шахнова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2005. – 568 с.2. Крайнев, А.Ф. Идеология конструирования / А.Ф. Крайнев – М.: Машиностроение-1, 2003. – 384 с.

3. Таленс, Я.Ф. Работа конструктора: монография / Я.Ф. Таленс – Л.: Машиностроение, 1987. – 255 с.

4. Дитрих, Я. Проектирование и конструирование: Системный подход: монография; пер. с польск / Я. Дитрих – М.: Мир, 1981. – 456 с.

5. Диксон, Дж. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие решений: монография / Дж. Диксон – М. «Мир», 1969. – 440 с.

6. Альтшуллер, Г.С. Творчество как точная наука: монография / Г.С. Альтшуллер – М.: Сов. радио, 1979. – Кибернетика, 105 с.

7. Техническая инновационика. Проектирование конкурентоспособных машин: монография / [О.В. Измеров и др.]; под ред. академика Академии электротехн. наук Рос. Федерации, д-ра техн. наук, проф. А.С. Космодамианского. – Орел: Госуниверситет – УНПК, 2013. – 415 с.

8. Zwicky, F. The morphological approach to discovery invention research and construction. – Berlin: Springer, 1967.

9. Moles, A. Roland caude Creativite et methodes d'innovat. Fayard-Hame, 1970.

10. Повилейко, Р.П. Десятичная матрица поиска / Р.П. Повилейко. – Рига: О-во Знание, 1978.

11. Чяпяле, Ю.М. Метод технического творчества / Ю.М. Чяпяле – Вильнюс: Мокслас, 1985.

12. Ханзен, Ф. Основы общей методики конструирования: пер. с нем. / Ф. Ханзен – Л.: Машиностроение, 1966.

13. Beits, W. Systemtechnik der Maschinenkonstruktion. Unter-lagung zur Vorlesung. TU Berlin, 1969.

14. W. Ross Ashby. An Introduction to Cybernetics. – London: Chapman & Hall, 1956 – 295 с.

15. Глушков, В.М. Синтез цифровых автоматов / В.М. Глушков. – М.: Физматгиз. – 476 с.

16. Харкевич, А.А. О ценности информации. Проблемы кибернетики / А.А. Харкевич. – 1960. – Вып. 4. – С. 53 – 57.

17. Моисеев, Н. Человек и ноосфера / Н. Моисеев. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 352 с.

18. Половинкин, А.И. Основы инженерного творчества: учеб. пособие для студентов вузов / А.И. Половинкин. – М.: Машиностроение, 1988 г. – 368 с.