Abstract: The article presents the results of a comprehensive study of the phenomenon of artificial intelligence (AI) in the context of modern educational practice. The author reveals the theoretical foundations that determine the emergence of the latest forms of educational activity, models the influence of neurotechnological tools on the processes of knowledge translation, develops a methodology for complex diagnostics of the level of training of trainees and offers concepts for optimal integration of AI applications in the pedagogical cycle. Special attention is paid to the consideration of a number of cases of foreign educational practices, indicating the positive effects achieved as a result of the application of AI methodologies. A detailed comparative analysis of the advantages and disadvantages of introducing intelligent agents into educational processes is provided, arguments against hypertrophied dependence on technocratic solutions are formulated, and alternative scenarios for optimizing the educational environment are considered.

Keywords: Cognitive informatics, machine learning, didactic innovations, neuro-educational technologies, predictive analytics, ethical and legal regulation, digital compliance culture, acmeological approach, heuristic competence.

Введение

Искусственный интеллект прочно вошел в жизнь общества, став катализатором революционных изменений в сферах экономики, медицины, обороны и образования. Ожидается, что к 2033 году объем мирового рынка искусственного интеллекта достигнет отметки в 4,8 трлн долл. США, увеличившись в 25 раз относительно уровня 2023 года (189 млрд долл. США) [1, с. 5]. Сегодня IТ-технологии являются неотъемлемым элементом современной образовательной системы, что, в свою очередь, требует переосмысления происходящих перемен и определения места, которое занимает данная тенденция в общей структуре организации образовательного процесса. Особую остроту приобретает проблема поиска эффективных механизмов, направленных на совершенствование традиционных способов передачи знаний и выработку адекватных критериев оценивания достижений обучающихся.

Современные реалии свидетельствуют о широком распространении онлайн-образования, гибридных форм обучения, удаленного сопровождения учебно-педагогического процесса, мультимедийных курсов, основанных на алгоритмах машинного обучения и продвинутых системах управления знаниями [2, с. 24]. Всё это создает благодатную почву для масштабирования технологий искусственного интеллекта, приводящего к повышению точности диагностических процедур, персонализации образовательного маршрута, снижению транзакционных издержек и увеличению степени удовлетворённости участников учебного процесса. Тем не менее, нерешенными являются вопросы, связанные с этическим регулированием использования ИИ в учебном пространстве, определением правовых оснований, предотвращением дискриминации и защитой приватности субъектов образовательной деятельности. Возникают противоречивые мнения относительно целесообразности замены традиционных функций педагога алгоритмами искусственного интеллекта, угрозы утраты самобытности национальной культуры и деперсонализации учебного процесса. Эти обстоятельства определяют актуальность настоящего исследования, цель которого состоит в формировании комплексного представления о возможностях и ограничениях использования ИИ в сфере подготовки кадров для национальной экономики, определении условий включения соответствующих разработок в учебный процесс и выработке предложений по формированию целостной стратегии развития системы образования.

Настоящее исследование основано на синтезе достижений психологии, педагогики, социологии, теории информационного права и включает детальное рассмотрение международного опыта в данном вопросе. Рассматривается опыт ведущих университетов, использующих передовые разработки искусственного интеллекта в качестве ключевого инструмента повышения конкурентоспособности своего контингента выпускников.

Основная часть

Современная теория искусственного интеллекта характеризуется активным развитием направлений машинного обучения, нейронных сетей, предиктивных аналитик и рекомендательных систем [3, с. 28]. Основываясь на обобщенном понимании категории «интеллекта», сформированном в когнитивной науке, исследователи видят основной целью интеллектуального ассистента моделирование мыслительных процессов человека, решение нестандартных задач и выработку эффективной стратегии поведения в неопределенной ситуации [4, с. 325].

Применение искусственных интеллектуальных ассистентов в образовательной среде предполагает достижение целого спектра значимых эффектов, среди которых выделяются:

— повышение точности оценивания уровней владения предметом, выявление скрытых паттернов познавательной активности обучающихся;

— формирование персонализированных образовательных траекторий, оптимизирующих процесс усвоения знаний и снижения когнитивной перегрузки;

— автоматизация рутинных функций преподавателя, высвобождение времени для творческой работы и конструктивного взаимодействия с обучаемыми;

— улучшение показателей успеваемости за счёт регулярного мониторинга и оперативного вмешательства в ситуацию, угрожающую негативными последствиями;

— создание единого информационно-коммуникационного пространства, объединяющего различные сегменты учебного сообщества [5, с. 22; 6, с. 1456].

Практика применения интеллектуальных ассистентов подтверждает значительное снижение ошибок в диагностике уровня знаний, ускорение реагирования на запросы обучаемых, повышение доли активной самоорганизации студентов и уменьшение субъективизма при выставлении итоговых отметок [7, с. 275].

В Беларуси процессы цифровизации образования координирует государство, предоставляя учреждениям образования свободу выбора конкретных технологий. Внедрение инновационных цифровых инструментов в образовательный процесс значительно повышает уровень подготовки специалистов и способствует воплощению концепции «Университет 4.0» на практике [8, с. 58]. Особое внимание уделяется искусственному интеллекту – создаются адаптивные образовательные платформы и индивидуальные учебные траектории. Республика заимствует лучшие российские и зарубежные практики, внедряя современные технологии, усиливающие вовлеченность учащихся и упрощающие труд педагогов. Уже сегодня ведутся научные исследования, направленные на повышение эффективности цифровых решений в образовании, растёт количество преподавателей, применяющих нейросети для разработки курсов и методических пособий. Студентов привлекают к практическим проектам по созданию интеллектуальных систем, формирующим ключевые компетенции будущего специалиста. С 2025 года в ВУЗах Беларуси вводится обязательный курс «Основы использования технологий искусственного интеллекта», адаптированный под каждую специальность, чтобы обеспечить готовность выпускников решать актуальные задачи профессиональной деятельности. Эти меры позволят укрепить позиции белорусских специалистов на международном рынке труда и стимулировать развитие национальной инновационной экономики.

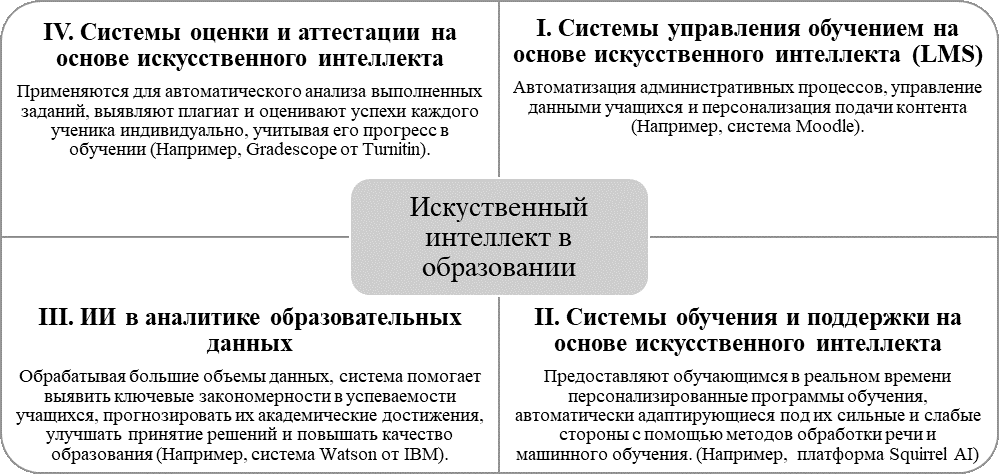

Исследование зарубежного опыта показывает широкий спектр сценариев использования искусственного интеллекта в образовательной практике. Так, рынок искусственного интеллекта в области образования европейских стран показывает стабильный рост, достигнув оценки в 3,5 миллиарда долларов США в 2024 году, с перспективой увеличения до более чем 30 миллиардов долларов США к 2034 году при ежегодном среднегодовом темпе прироста около 33 %. Ключевыми факторами, стимулирующими этот тренд, выступают масштабное применение онлайн-платформ обучения, повышение спроса на персонализацию образовательных программ, расширение использования аналитических решений и стремление автоматизировать административные процессы в учебных заведениях (рисунок 1).

Рисунок 1. Сегментация рынка искусственного интеллекта в сфере образования в европейских государствах

Современные технологии ИИ находят все большее применение для разработки адаптивных методик преподавания, интерактивного общения преподавателей и учеников, рекомендации оптимального контента и прогнозирования успешности обучающихся, что позволяет существенно повысить качество и продуктивность образовательного процесса. Дополнительным стимулом служит активная государственная политика европейских стран по поддержке инициатив, направленных на цифровизацию школьного и университетского образования, таких как «План действий по цифровому образованию (2021-2027)» Европейского союза [9].

Искусственный интеллект кардинально меняет высшее образование Великобритании, оптимизируя административные процедуры и обеспечивая персональный подход к каждому студенту. Крупнейшие университеты применяют технологии искусственного интеллекта для составления учебных планов, выбора оптимального варианта сдачи экзаменов, выдачи рекомендаций по углубленному изучению предмета. Университетские лаборатории работают над проектами, направленными на разработку автоматизированных экспертных систем, способных вести диалоги с пользователями и давать аргументированные рекомендации по дальнейшему направлению профессионального роста [10, с. 2406].

Франция активно развивает искусственный интеллект в образовании, инвестировав значительные средства в национальные стратегии и научные исследования. Так, первая стратегия была запущена в 2018 году с бюджетом 1,5 млрд евро, вслед за которой в 2021 году был представлен дополнительный план на 2,2 млрд евро, а программа «Франция 2030» предусматривает вложение еще 2,1 млрд евро до 2025 года. Университеты Франции все теснее интегрируются с промышленностью, позволяя студентам изучать в реальных условиях практические аспекты использования ИИ-технологий и получать важный профессиональный опыт. Учебные программы вузов фокусируются на изучении важнейших направлений – машинного обучения, анализа данных и обработки естественного языка, развивая у студентов умение применять полученные знания на практике и решая актуальные проблемы современного общества [11].

Американская система образования стремительно внедряет технологии виртуальной и дополненной реальности, включая использование искусственных персонажей, взаимодействующих с учениками и предоставляющих консультации. Искусственный интеллект становится цифровым помощником учащихся, восполняя недостаток индивидуального внимания преподавателей. В 2022 году Минобразования США представило новую стратегию внедрения цифровых технологий, нацеленных на модернизацию подходов к обучению. Конгресс выделил 2,75 млрд долл. США на программу цифрового равенства, гарантирующую доступ к высокоскоростному интернету во всей стране. По оценкам экспертов, объем рынка AI-технологий в сфере образования США составил 1,48 млрд долл. США в 2024 году и возрастет до 32,64 млрд долл. США к 2034 году, демонстрируя рост около 36,2 % ежегодно [12]. Ключевую роль играют инвестиции крупных корпораций вроде Google, Microsoft, Apple и IBM, активно разрабатывающих инновационные решения для учебных заведений. Хорошо развитая инфраструктура информационных технологий создает благоприятные условия для распространения продуктов на основе искусственного интеллекта. Масштабная государственная поддержка значительно ускоряет расширение рынка EdTech-решений. Дальнейший рост обеспечат значительные финансовые вложения и повышенный спрос на персонализированные методики обучения. Учебные заведения широко применяют новые инструменты и платформы, учитывающие индивидуальные потребности каждого ученика. Пандемия COVID-19 стала катализатором перехода к дистанционному и гибридному образованию, резко повысив интерес к интеллектуальным технологиям, способствующим повышению качества взаимодействия и доступности учебного материала.

Привлекательность зарубежных кейсов объясняется наличием широкой базы эмпирических данных, подтверждающей высокую степень эффективности предлагаемых технологий, экономию бюджетных средств и заметное увеличение удовлетворенности обучающихся качеством предоставляемых услуг.

Обобщенный анализ существующих публикаций свидетельствует о наличии многочисленных преимуществ, связанных с введением искусственного интеллекта в образовательную деятельность:

— увеличение скорости обработки данных, оперативность коррекции текущего состояния знаний, высокий уровень детализации мониторинговых исследований;

— возможность оперативной адаптации курса обучения под индивидуальные потребности конкретного обучаемого, дифференцированный подход к уровню начальной подготовки и имеющимся умениям;

— предсказуемость динамики познавательной активности учащихся, заблаговременное предупреждение возникновения проблемных ситуаций, формирование стратегии профилактического воздействия;

— рационализация организационно-технических процессов, сокращение временных затрат на осуществление регламентных действий, освобождение педагога от излишней рутинной работы.

Вместе с тем существует целый ряд ограничений, препятствующих полному раскрытию потенциала искусственного интеллекта в образовании:

— высокие затраты на приобретение и обслуживание аппаратуры, необходимой для полноценного функционирования систем искусственного интеллекта;

— недостаточная готовность кадров к быстрой смене устоявшихся традиций, консервативность менталитета преподавателей и боязнь резкого сокращения числа рабочих мест;

— отсутствие достаточного количества нормативно-правовых актов, регламентирующих работу с персональными данными и защищающими права обучаемых;

— возможные негативные последствия полной зависимости от искусственного интеллекта, угроза деформации традиционной иерархии ценностей, утрату самобытности национальных культурных традиций.

Указанные недостатки диктуют необходимость осторожного и взвешенного подхода к процессу введения интеллектуальных ассистентов в образовательный процесс, поскольку преждевременное внедрение технологий может привести к нежелательным последствиям.

Вопрос этического регулирования использования искусственного интеллекта является одной из центральных проблем сегодняшнего дня. Международные эксперты отмечают, что массовое введение роботов-преподавателей, автономных консультантов и управляющих устройств влечет серьёзные юридические и моральные риски. Несмотря на то, что в 2024 году число законодательных упоминаний ИИ во всем мире увеличилось на 21,3 % в 75 странах, почти в десять раз превзойдя аналогичные цифры 2016 года, необходимо развивать механизм правового контроля, гарантирующий соблюдение основных прав граждан, недопущение злоупотреблений и дискриминации отдельных лиц [13, с. 4].

Этические аспекты связаны с опасностью распространения неконтролируемых данных, возможностью неправомерного сбора сведений о частной жизни, вторжением в личное пространство обучающихся [14, с. 1200]. Решение данных вопросов лежит в плоскости согласования усилий государственных органов власти, общественных объединений и профильных сообществ ученых.

Среди первоочередных шагов целесообразно предусмотреть:

— установление обязательного лицензирования разработчиков программного обеспечения, осуществляющих выпуск продуктов, предназначенных для образовательных учреждений;

— регулярное проведение экспертизы программных продуктов на предмет соответствия требованиям законодательства, установленным стандартам качества и этическим нормам;

— принятие закона, предусматривающего уголовную ответственность за нарушение установленных запретов и ограничение доступа посторонних лиц к закрытой информации.

Особое значение приобретает разработка признанных международным сообществом протоколов обмена информацией, направленной на согласованное взаимодействие государств в вопросах борьбы с противоправным использованием искусственного интеллекта.

Заключение

Исследуя феномен искусственного интеллекта в контексте образовательного процесса, следует отметить существенный потенциал данной технологии для модернизации существующей образовательной инфраструктуры. Это подтверждается многочисленными примерами успешного применения интеллектуальных ассистентов в крупнейших университетах стран Европы и США, положительным воздействием на динамику подготовки высококвалифицированных специалистов. Вместе с тем, остается открытым ряд дискуссионных вопросов, касающихся законодательного оформления статуса искусственного интеллекта в образовательной среде, охраны интеллектуальной собственности, разрешения конфликтных ситуаций, возникающих вследствие различий в восприятии роли интеллектуальных ассистентов участниками учебного процесса. Решение этой проблемы может быть достигнуто за счет разработки международных, национальных и локальных актов, призванных предотвратить ущемление прав и свобод обучающихся, нарушения прав авторов, необоснованную эксплуатацию ресурсов образовательного учреждения.

References

1. Technology and Innovation Report 2025: Inclusive Artificial Intelligence for Development. – Geneva : United Nations, 2025. – URL: https://unctad.org/system/files/official-document/tir2025_en.pdf (date of access: 19.07.2025).2. Данильченко, А. В. Тенденции развития мирового рынка услуг высшего образования в условиях формирования экономики знаний / А. В. Данильченко, В. Ф. Карпович, Н. П. Пономарева // Социосфера. – 2024. – № 2. – С. 20-24.

3. Платов, А. В. Искусственный интеллект в образовании: эволюция и барьеры / А. В. Платов, Ю. И. Гаврилина // Научный результат. Педагогика и психология образования. – 2024. – Т. 10, № 1. – С. 26-43. – DOI 10.18413/2313-8971-2024-10-1-0-3.

4. Тактарова, А. В. Современные тенденции развития искусственного интеллекта в образовании и моделирующие его интеллектуальные системы / А. В. Тактарова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2024. – № 6. – С. 316-330. – DOI 10.24412/2304-120X-2024-11098.

5. Zinchenko, E. O. The prospect for the development of a hybrid education ecosystem in Siberian Transport University / E. O. Zinchenko, I. S. Volegzhanina // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2025. – No. 3-2(102). – P. 21-26. – DOI 10.24412/2500-1000-2025-3-2-21-26.

6. Knowledge-Sensed Cognitive Diagnosis for Intelligent Education Platforms / Haiping Ma, Manwei Li, Le Wu [et al.] // In Proceedings of the 31st ACM International Conference on Information & Knowledge Management (CIKM '22) / Association for Computing Machinery, New York, 2022. – P. 1451–1460. https://doi.org/10.1145/3511808.3557372.

7. Stathacopoulou, R. Neuro-fuzzy knowledge processing in intelligent learning environments for improved student diagnosis / R. Stathacopoulou, G. D. Magoulas, M. Grigoriadou, M. Samarakou // Information Sciences. – 2005. – № 170 (2-4). – P. 273-307. – DOI 10.1016/j.ins.2004.02.026.

8. Карпович, В. Ф. Цифровизация системы высшего инженерно-экономического образования как основа инновационного развития и повышения конкурентоспособности промышленности / В. Ф. Карпович // Инновационная наука. – 2023. – № 3-1. – С. 57-62.

9. Digital education action plan (2021–2027) // European Union. – URL: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/digital-education-action-plan-2021-2027.html (date of access: 19.07.2025).

10. Karimi, H. The Impact of Artificial Intelligence on Higher Education in England // H. Karimi, S.Khawaja / Creative Education, – 2023. – № 14. – P. 2405-2415. doi: 10.4236/ce.2023.1412154.

11. Intelligence artificielle au service de l’éducation : des mesures ambitieuses pour accompagner les usages des élèves et des professeurs // Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. – URL: https://www.education.gouv.fr/intelligence-artificielle-au-service-de-l-education-des-mesures-ambitieuses-pour-accompagner-les-416551?eml-publisher=NL_EnPerspective&eml-name=NL_EnPerspective-20022025_IA pdf (date of access: 21.07.2025).

12. U.S. Ai In Education Market Size & Outlook, 2024-2030 // Grand View Research, Inc. – URL: https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/ai-in-education-market/united-states (date of access: 20.07.2025).

13. The AI Index 2025. Annual Report. AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, Stanford, CA, April 2025. – URL: https://hai.stanford.edu/assets/files/hai_ai_index_report_2025.pdf (date of access: 19.07.2025).

14. Поляков, К. В. Использование искусственного интеллекта в образовательных целях: новые прорывы и перспективы / К. В. Поляков, Р. С. Соложенцева // Kazan digital week - 2024 : сборник материалов Международного форума, Казань, 09–11 сентября 2024 года. – Казань: Научный центр безопасности жизнедеятельности, 2024. – С. 1193-1201.