Abstract: The article examines the problem of pedagogical support for the process of professional self-determination of students. A review of Russian psychological and pedagogical studies is presented, where the concept of "pedagogical support" is characterized. As a practical significance, the proposed for the effective formation of professional self-determination of students - a dynamic sociometric model of the study group and a special course "Business Communication" have pedagogical potential.

Keywords: pedagogical support, professional self-determination, student, professional organization, professional education

Актуальность изучения проблемы педагогической поддержки профессионального самоопределения отражает социальный заказ общества на разработку и внедрение продуктивных форм, методов и приемов, которые могут оказать содействие студентам более осмысленно подойти к процессу формирования и развития профессиональных компетенций, соответствующих требованиям современного работодателя и запросам рынка труда.

Во время обучения в учебном заведении профессионального образования происходит формирование жизненных планов молодого человека, являющихся важней стороной социального развития личности. Данный процесс происходит через интеграцию и дифференцию целей и мотивов личностного развития. В первом случае, наблюдается становление ядра ценностных ориентаций, позволяющих обобщить и укрупнить цель. Во втором – конкретизация цели, превращение целевых установок в мотив деятельности. В результате этого формируется, основанных на реалиях жизни, план деятельности.

Эмпирические наблюдения свидетельствуют, что профессиональное самоопределение начинается с детских игр в профессии и проходит через подростковые мечты быть представителем какой-либо профессии. В юношеском возрасте осуществляется предварительный выбор профессии. Здесь происходит определение своей будущей профессии с самых разных позиций (мотивов).

Самоопределение личности и профессиональное самоопределение, в частности, процесс сложный, противоречивый и многогранный. Сущность его в формировании необходимой субъективной установки к профессиональному развитию. В учебное заведение профессионального образования поступают не только хорошо ориентированные студенты, но имеются обучающиеся недостаточно готовые к профессиональному становлению, вот с ними и требуется целенаправленная работа — педагогическая поддержка.

В российских психолого-педагогических исследованиях (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин, Е.А. Александрова, С.Н. Чистякова, Е.Е. Дмитриева и др.) педагогическая поддержка рассматривается как образовательное явление.

Таблица 1

Понятие «педагогическая поддержка» в психолого-педагогических российских исследований

| № | Трактовка | Исследователь |

| 1. | «процесс совместного определения с обучающимся его собственных интересов и путей определения проблем» [7] | О.С. Газман |

| 2. | «парадигма педагогики индивидуализации» [3] | Н.Н. Михайлова,

С.М. Юсфин |

| 3. | «особая культурно-педагогическая практика, основанная на ситуационном, диалогическом, средовом, событийном, эмоционально-ценностном и рефлексивном подходах и создание условий для обучающегося в осознании им своих затруднений и решении их» [7] | Е.А. Александрова |

| 4. | «деятельность педагога и обучающегося на основе социокультурного и системно-функционального подходов» [6 ] | С.Н. Чистякова |

| 5. | «специально организованное педагогом сотрудничество с обучающимся для его развития и самореализации» [2] | Е.Е. Дмитриева |

Соглашаясь с мнением Е.Ю. Валитовой, что «педагогическая поддержка профессионального самоопределения — это совместная преподавателя и студентов актуализация индивидуальных профессионально-ориентированных запросов на основе выявленных личностных особенностей» [1].

Таким образом, вопрос педагогической поддержки профессионального самоопределения студентов выступает как деятельность преподавателей профессиональных организаций, ориентированная на оказание помощи обучающимся в осмыслении правильности профессионального выбора и формировании готовности к дальнейшему профессиональному становлению. Данный процесс направлен на развитие у студентов ценностного отношения к профессии и профессиональной деятельности, формируются профессиональные компетенции, развиваются необходимые профессиональные знания, умения и навыки.

Исходя из анализа литературы, выделяют несколько теоретических аспектов педагогической поддержки:

— информирование (предоставление информации о различных профилях, профессиограммах и возможностях трудоустройства);

— диагностика (оказание помощи в определении профессиональных интересов, направленности, ценностных ориентаций, склонностей студентов);

— консультирование (организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций по вопросам профессионального самоопределения, планирования карьеры и адаптации к профессиональной деятельности);

— практико-ориентированная помощь (организация стажировок, практик, профессиональных конкурсов, проектов, деловых игр);

— формирование и развитие профессиональной компетентности (формирование профессионально важных качеств и гибких умений);

— формирование и развитие профессиональной мотивации (поддержка профессионального интереса, позитивного отношения к труду и профессиональному развитию).

Исследователь Б.Е. Фишман указывает, что «для обеспечения эффективности процесса самоопределения студентов необходимо спроектировать и реализовать на практике специальную систему педагогической поддержки, которая предполагает создание условий, содействующих формированию и развитию ценностно-смысловой позиции студентов к собственному профессиональному самоопределению» [4].

Для нашего исследования интересна модель предложенная М.М. Фоминым — динамическая социометрическая модель учебной группы (ДСМУГ). Данная модель представляет собой постоянно оперативно коррегируемую базу данных об учебной группе для реализации личностно-ориентированного обучения студентов, в контексте которого решается и проблема профессионального самоопределения.

Модель включает разделы как:

— общие сведения об учебной группе (успеваемость, доминирующие типы мотивации учения, уровень интереса, ценностные ориентации, общий уровень развития);

— индивидуальные свойства каждого члена группы (уровень знаний, навыков, умений, компетенций);

— сфера жизненных интересов (любимые дисциплины, преподаватели, внеучебная деятельность, увлечения, деловой статус, коммуникативный статус, тип темперамента, референтная группа).

Параметры модели определяются, конкретизируются самим преподавателем, исходя их целей и задач образовательного процесса с учетом объективных условий подготовки специалистов, общего уровня учебной группы. Данные являются результатом педагогического наблюдения, беседы, тестирования, анкетирования, интервью. Исходя из базы данных ДСМУГ преподаватель может управлять, регулировать, корректировать процесс формирования мотивов учения: от внешней к внутренний, от близкой мотивации к далекой, а также добиваться формирования сквозной мотивации, что представляет особую значимость в профессиональном самоопределении будущих специалистов.

В целом ДСМУГ учит преподавателя главному – постоянному поиску наилучших вариантов своих действий, в частности, в решении проблемы профессионального самоопределения. И получается три микрогруппы обучаемых:

1) студенты, целенаправленно ориентированные на будущие профессию;

2) группа обучающихся, занимающее промежуточное положение;

3) студенты, которые могут плодотворно сотрудничать, влияя друг на друга и двигаться в сторону целенаправленного самоопределения в профессии в контексте образовательного процесса.

Таким образом деятельность педагога организуется на основе динамической социометрической модели учебной группы, в которой представлен каждый студент как субъект педагогического общения. Профессиограммы будущих профессий должны быть отражены в ДСМУГ, и сама модель создается с учетом параметром профессиограммы будущих профессий [5].

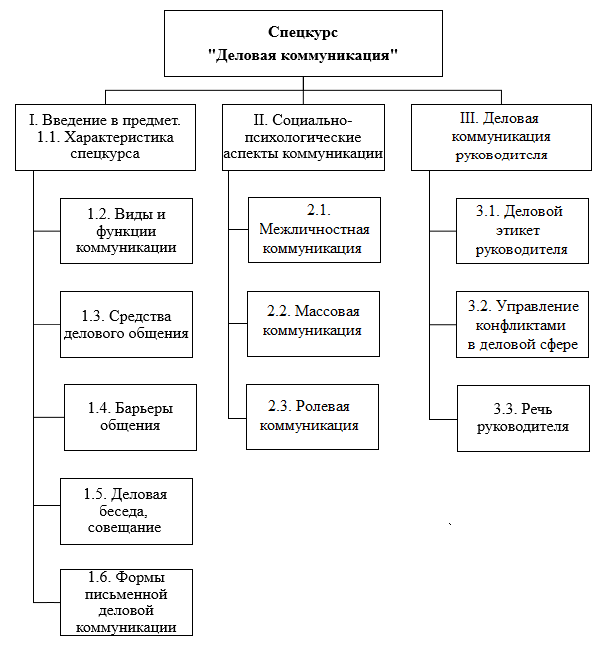

В качестве практической значимости, считаем, что для повышения уровня профессионального самоопределения студентов также можно использовать материалы разработанного спецкурса «Деловая коммуникация», в котором особое место занимают образовательные кейсы, направленные на развитие навыков в профессионально-ориентированном общении будущих специалистов.

Спецкурс состоит из трех разделов:

I.Введение в предмет.

II.Социально-психологические аспекты коммуникации.

III. Речевое поведение руководителя (Рис. 1).

В процессе обучения студентам предлагаются творческие задания такие как: «Образ работника культуры (правоохранительных органов, педагога, медицинского работника, инженера и др.) в художественной литературе, публицистике, кино», «Что такое стереотип и его значение в профессиональной деятельности?», «Одно дело слушать, а другое слышать. Что вы понимаете при этом?», «Найдите формулы просьбы и отказа, уместные в общении с коллегой, с вышестоящим руководителем, клиентом, коллегой», «Оформите деловые документы – составить текст информационного письма для участников профессионального конкурса (концерта, совещания, проекта и пр.)» и др.

Рис.1.Структура спецкурса «Деловая коммуникация»

Во время занятий можно проводить ролевые и деловые игры, например, на отработку стратегии и тактики деловой беседы, «Прием на работу», «Первый рабочий день», «Совещание коллег» и др.

Таким образом, организация и проведение спецкурса может быть активизирующим средством педагогической поддержки профессионального самоопределения студентов с учетом их профиля будущей деятельности.

Исходя из анализа научно-педагогической литературы и практики, можно заключить, что педагогическая поддержка профессионального самоопределения студентов выступает как комплекс мер, направленных на обеспечение осознанного и успешного профессионального выбора, а также на формирование готовности к успешной реализации себя в выбранной профессии.

References

1. Валитова Е.Ю. Система педагогической поддержки профессионального самоопределения студентов образовательном пространстве вуза // Вектор науки ТГУ. Серия: педагогика, психология. - 2016. - № 3(26). – С.9-15.2. Дмитриева Е.Е. Организация педагогической поддержки профессионального выбора: анализ, методы оценки, диагностика уровней // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2020. – Т. 9. – №3 (32). – С. 98–101

3. Михайлова Н.Н., Юсфин С.М. Педагогика поддержки: Учебное пособие. М.МИРОС.2001.-208 с.

4. Фишман Б.Е. Концептуальные основы системы педагогической поддержки личностно-профессонального самоопределения студентов //Педагогическое образование и наука. - 2012.- № 3. - С.71-75.

5. Фомин М.М. Проблема профессионального самоопределения в условиях реформы образования /Профессиональное самоопределение студентов. Сборник материалов науч.-метод.конф.Якутск.2000.- С.3-6.

6. Чистякова С.Н. Актуальность проблемы профессионального самоопределения обучающихся в современных условиях // Профессиональное образование и рынок труда. - 2018. - № 1. - С. 54–60.

7. Шараева В.П. Основные подходы к профессиональному самоопределению студентов в образовательной среде вуза //Мир университетской науки: культура, образование. – 2024. - № 1. - С.67-77.